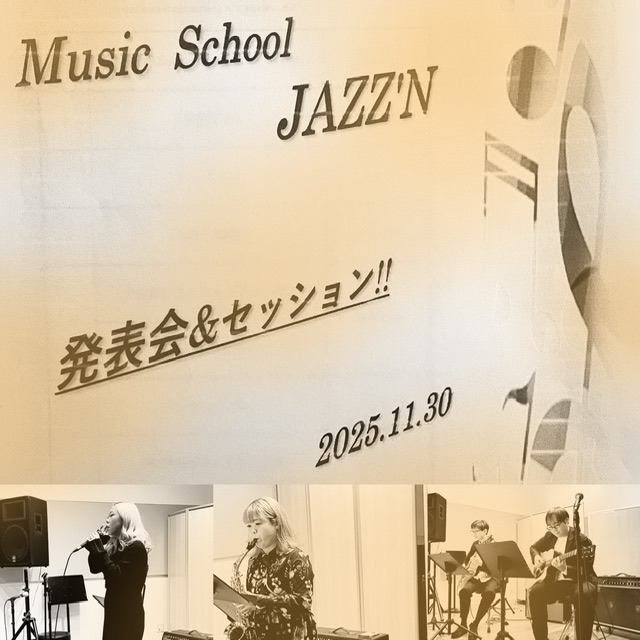

「発表会LIVE&SESSION!」終了しました!

代表の大野木です!

本日、幕張新都心イオンモールで行われた「発表会LIVE&SESSION!」無事終了しました♪

バラエティに富んだ曲、生徒さんの素晴らしい演奏、講師陣の力強いサポートと大盛況でした!

少しだけですが、写真を載せます!

また後日レポート書きます!

皆様、大変お疲れ様でした!

10/29は幕張新都心イオンモールにて!

代表の大野木です!

明後日は「発表会LIVE&SESSION!」です!

僕の担当の生徒さんも数組出演してくれます、レッスンでは生徒さんの仕上がり具合に感動でございます。

本番はもっと感動するでしょう!

小学生~60代の幅広い年齢層の生徒さん、そして演奏する曲もJ-pop、ジャズ、ファンク、ハードロック、歌謡曲などバラエティに富んでおります。

一般入場(¥2000 中学生以下無料)もできますので、ご興味ある方は是非是非お越しください(予約不要、当日受付)

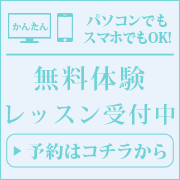

↓10/29「発表会LIVE&SESSION!」の詳細です!

日程: 2017年10月29日(日)

開場時間 13:30 開演時間 13:45 終了時間 17:30

会場: 島村楽器 イオンモール幕張新都心店スタジオ

TEL: 043-350-4800

住所: 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心 グランドモール1F

☆アクセス☆ 電車でお越しの場合

○JR海浜幕張駅より

イオンモールバスターミナル行きバスにて約8分

○JR幕張本郷駅より

イオンモールバスターミナル行きバスにて約19分

○JR新習志野駅より

グランドモール行きバスにて約8分

車でお越しの場合、イオンモール駐車場6時間無料。

土日は駐車場が混雑します。お気をつけください。

一般入場料¥2000(中学生以下は無料)

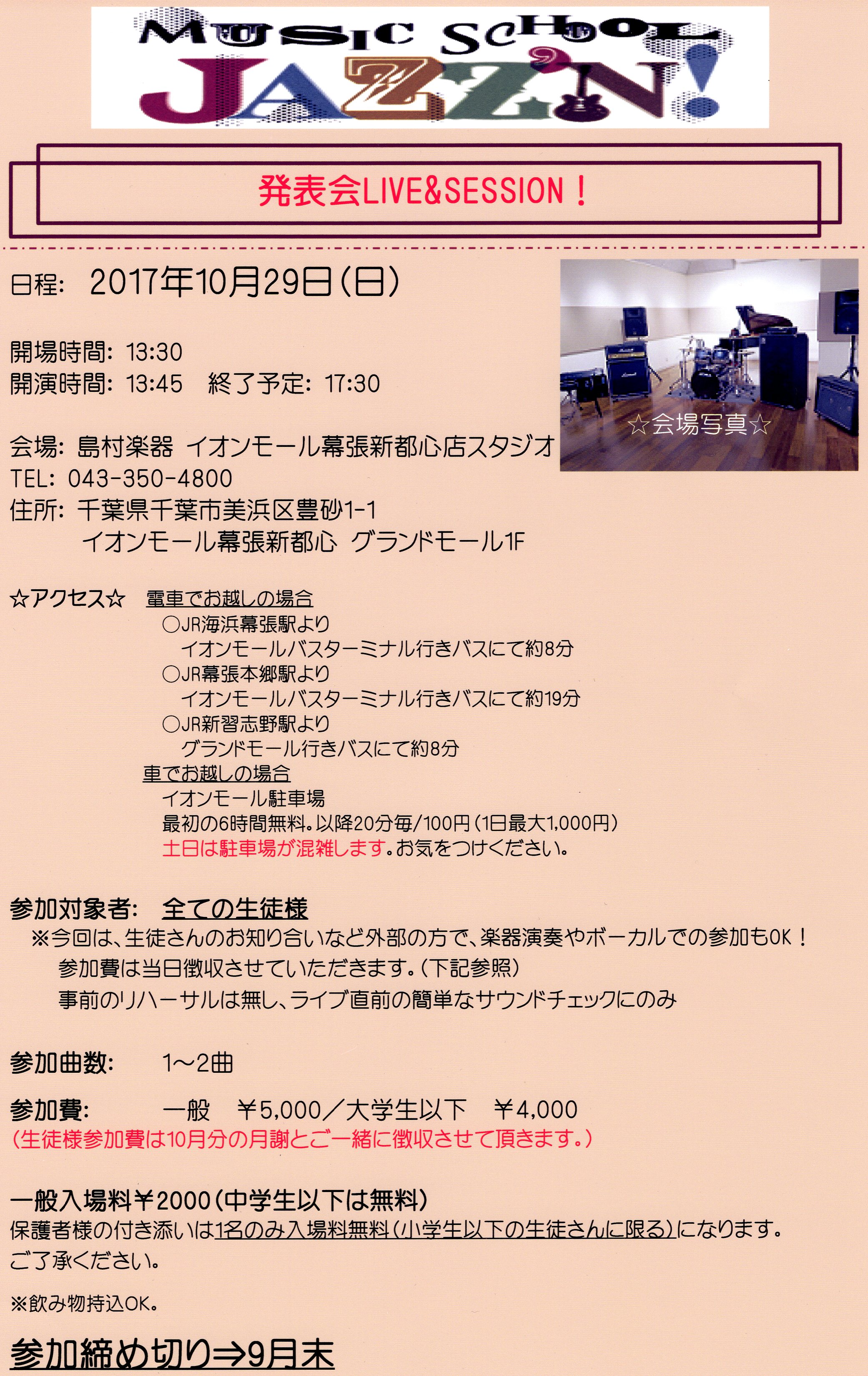

講師ライブ 11.25(SAT)@船橋 洋sakabar【時ノ音】

代表の大野木です!

来月はピアノ講師クミコカーロ先生とご一緒させていただきます♪

ライブ会場は落ち着いた雰囲気のbarでございます。

去年も同じ会場でクミコ先生とライブをしました。

この雰囲気ある空間にジャズとお酒、とてもいい感じでした。

先月に2ndアルバムをリリースしたばかりのクミコ先生、11/25に会場でCDの販売もするそうなので是非是非チェックしてみてください!

以前ご一緒させていただいた大先輩のウッドベースの関口さんの素晴らしいプレイとクミコ先生の素敵な歌とピアノ、僕は贅沢極まりない位置で演奏です。もうそれは楽しみです。

是非見に来てください♪

11.25(SAT)@船橋 洋sakabar【時ノ音】

start 20:00~

20:00~ 1st stage

21:00~ 2nd stage

ミュージックチャージ¥1500

member

kumiko kahlo(Vo.P)

関口宗之(wb)

大野木努(Gt)

千葉県船橋市本町2-23-8 2階

TEL 047-433-5866

【学園際でライブをしてください】

代表の大野木です。

もう少しで学園祭の時期ですね、そこで是非是非

学園祭でライブをしてください

と思うのです。

もちろん、学生の生徒さんに向けてでございます。

なぜライブをしてくださいと言うか、理由は簡単です。

上達の近道

になるからです。

目標を先に決めてしまい、逆算して一つ一つこなしていく。

そしてやらなければ周りに迷惑がかかってしまう、恥を描きたくないという思いが、自分を奮い立たせると言う部分もあります。

いい意味でのプレッシャーですね。

特に大学生の生徒さんは、上達がとんでもなく早いです。

学生だから時間があるんだろう、なんて思いがちですが、僕が接するかぎり、とても忙しい日々を送ってます。

授業、バイト、サークル、テスト、勉強、恋愛、友達付き合い、などなど。

もしかしたら、一番上手く時間を使っているのは大人でもなく、大学生なのかとも思ってしまいます。

軽音サークルに入っている生徒さんは、2ヶ月に1回、もしくは1ヶ月に1回サークルのライブがあります。

入れ替わり立ち替わりでバンドを組み、先輩とも一緒になることもあります。こんな状況であれば絶対に迷惑はかけれないです。

この環境が嫌でも上手くなるということに繋がるんだと思います。

学生の生徒さんではなく、社会人の生徒さんでもライブが決まっているという方は、やはりその期間の上達が半端ないです。

ライブまで半年というところでモチベーションが一気に上がり、とんでもない吸収力を発揮します。

まさに火事場の馬鹿力と言ったところでしょうか、追い込まれたときの心理がいい意味で働くんだと思います。

あとは単純にバンド練習する時間も多くなり、バンド練習でヘマはできないので自主練の時間も多くなる。

やはり、コンスタントに楽器に触れるというのが大きいですね。

ということで上達したければ、ライブに出る、発表する場を持つ。

もしくは、You tube公開などもいいかもしれません。

楽器やっている方に全てにライブに出てくださいとは言いませんが、何かしらのアクションを起こしてみてはいかがでしょうか?

それではこの辺りで、、、